réparer le monde bâti

Ces rencontres sont organisées et animées par Élisabeth Essaïan et Philippe Simay, dans le cadre du projet Ecological approaches to restoration and construction et du programme PENCE (Power Europe Narrative for Civic Ecology).

« Les perturbations écologiques de l’environnement ne sont que la partie visible d’un mal plus profond et plus considérable, relatif aux façons de vivre et d’être en société sur cette planète. L’écologie environnementale devrait être pensée d’un seul tenant avec l’écologie sociale et l’écologie mentale, à travers une écosophie de caractère éthico-politique. »

Peut-on prétendre construire écologiquement sans questionner les modes et conditions de production ? Peut-on promouvoir les matériaux dits écologiques sans interroger leur provenance et les conditions de leur mise en œuvre ? Dans quelle mesure la construction écologique pourrait-elle contribuer à définir une nouvelle déontologie pour la profession d’architecte ?

En empruntant à Félix Guattari les trois composantes de l’approche écologique, – environnementale, sociale et mentale, – il s’agit dans ces quatre tables rondes d’inviter à débattre et à confronter, à partir des situations différentes, des manières de prendre soin des lieux, de ceux qui les fabriquent et de ceux qui les habitent. Seront notamment questionnés les conditions de conception et d’exercice, les modèles économiques mobilisés et souhaitables, les limites de l’intériorisation de la contrainte de temps, la proxémie et les périmètres d’action pertinents, les limites et les conséquences de la singularité et de la massification des filières, les discours et le réel de leurs applications.

programme

2 octobre 2025. « Post guerre, une reconstruction écologique est-elle possible ? »

Si les guerres ont des conséquences dramatiques sur les populations, elles impactent tout autant l’environnement. La destruction des bâtiments, d’infrastructures et des paysages, génère non seulement des tonnes de déchets mais aussi une pollution de l’air et des sols qui altère durablement les milieux habités sur plusieurs générations. Si chacun s’accorde sur la nécessité de reconstruire un cadre de vie décent, la stratégie à adopter n’a rien d’évident. Face à l’urgence, faut-il construire le plus vite possible pour mettre à l’abri, quitte à utiliser des matériaux industriels bon marché mais hautement carbonés ou, à l’inverse, se donner le temps d’une construction écologique durable avec des matériaux bio et géo-sourcés ?

Dans cette reconstruction, comment concilier le déplacement des habitants et leur attachement aux lieux, le faire pour et le faire avec les habitants ?Invités : Anna Pashynska (Metalab, Ukraine), Giuseppe Maiaorana (Belice/EpicentroMémoire vivante, Italie) Mathilde Leloup (Paris 8, Paris), Stéphanie Dadour (ENSAPM-ACS, Paris).

Anna Pashynska

Anna Pashynska est cofondatrice et curatrice de METALAB, laboratoire urbain d’Ivano-Frankivsk (Ukraine). Architecte et urbaniste, formée à Lviv et à Vienne, elle a participé au Studio by CANactions School, où elle a contribué à la Constitution urbaine de sa ville. Forte de plus de dix ans d’expérience en Ukraine et en Autriche, elle développe des projets reliant recherche, design et participation citoyenne. Au sein de METALAB, elle pilote des initiatives telles que CO-HATY, qui transforme des bâtiments vacants en logements pour personnes déplacées, ou POLE, makerspace dédié au prototypage et à la culture du faire. Elle coorganise aussi le festival City Scanning Session. Depuis 2022, son action se concentre sur la résilience urbaine en temps de guerre, entre soin, créativité et solidarité, avec des projets présentés notamment à la Biennale de Venise 2023.Giuseppe Maiorana

Giuseppe Maiorana est directeur du Belice/Epicentro della Memoria Viva à Gibellina (Sicile), un centre né pour transmettre la mémoire du tremblement de terre de 1968 et des reconstructions qui ont suivi. Engagé dans la valorisation du patrimoine matériel et immatériel du territoire du Belice, il développe des projets culturels qui lient mémoire collective, art contemporain et participation citoyenne. Sous sa direction, l’Epicentro est devenu un espace de recherche, d’exposition et de dialogue sur les liens entre catastrophes, reconstruction et création. Il collabore régulièrement avec artistes, architectes, chercheurs et institutions européennes pour interroger la manière dont les territoires meurtris peuvent se réinventer. Son action s’inscrit dans une perspective de transmission intergénérationnelle et de mise en réseau internationale, contribuant à la reconnaissance de Gibellina comme “Première capitale de l’art contemporain 2026”.Mathilde Leloup

Maîtresse de conférences en Science Politique à l’Institut d’Etudes Européennes (IEE) de l’Université Paris 8 et directrice adjointe du laboratoire CRESPPA, Mathilde Leloup développe des recherches portant sur le patrimoine culturel et ses liens avec les acteurs du multilatéralisme (développement, maintien de la paix, sécurité internationale et humanitaire). Elle enseigne également les relations internationales (organisations internationales, crises et conflits internationaux, enjeux stratégiques internationaux, politique étrangère). Elle est notamment auteur de Défendre l’humanité en protégeant son patrimoine. Un nouveau mandat pour les opérations de paix onusiennes (2021, Dalloz) et Les banques culturelles. Penser la redéfinition du développement par l’art (2016, L’Harmattan).Stéphanie Dadour

Maîtresse de conférences à l’Ensa de Paris-Malaquais, affiliée à l’Institut Convergences Migrations, Stéphanie Dadour est co-fondatrice de l’agence d’architecture Dadour de Pous. Elle s’intéresse aux expressions du pouvoir ou des relations asymétriques dans les pratiques de conception et d’aménagement de l’espace, particulièrement à l’espace domestique. Parmi ses publications Des voix s’élèvent. Féminismes et Architecture, (Ed. de la Villette, 2022), The Housing Project. Discourses, ideals, models and politics in 20th c. exhibitions, (avec G. Caramellino, Leuven University Press, 2020).9 octobre 2025. « Le réemploi à l’heure de sa massification »

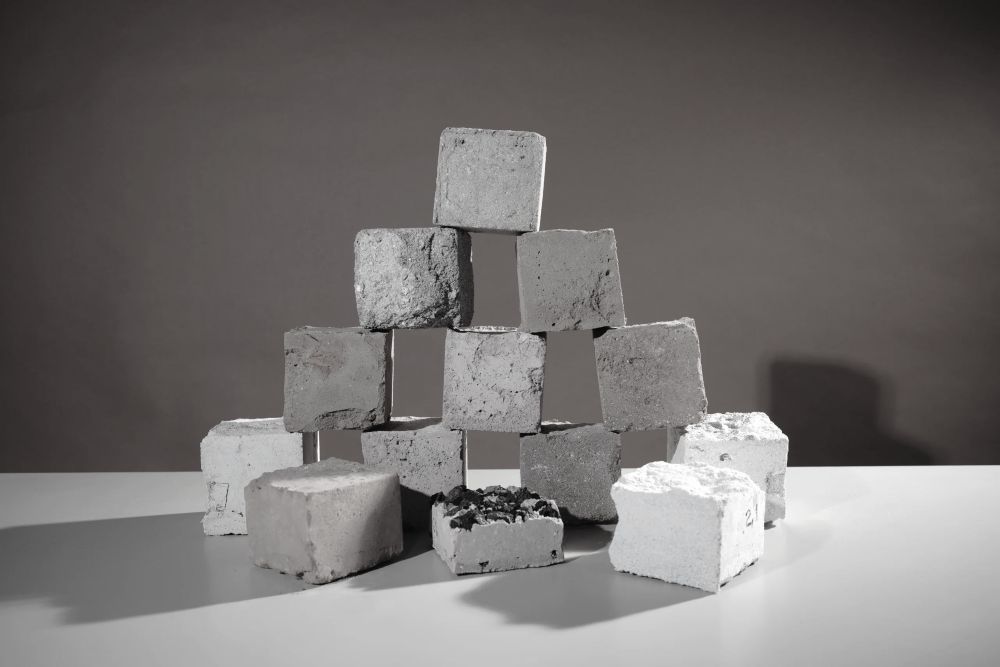

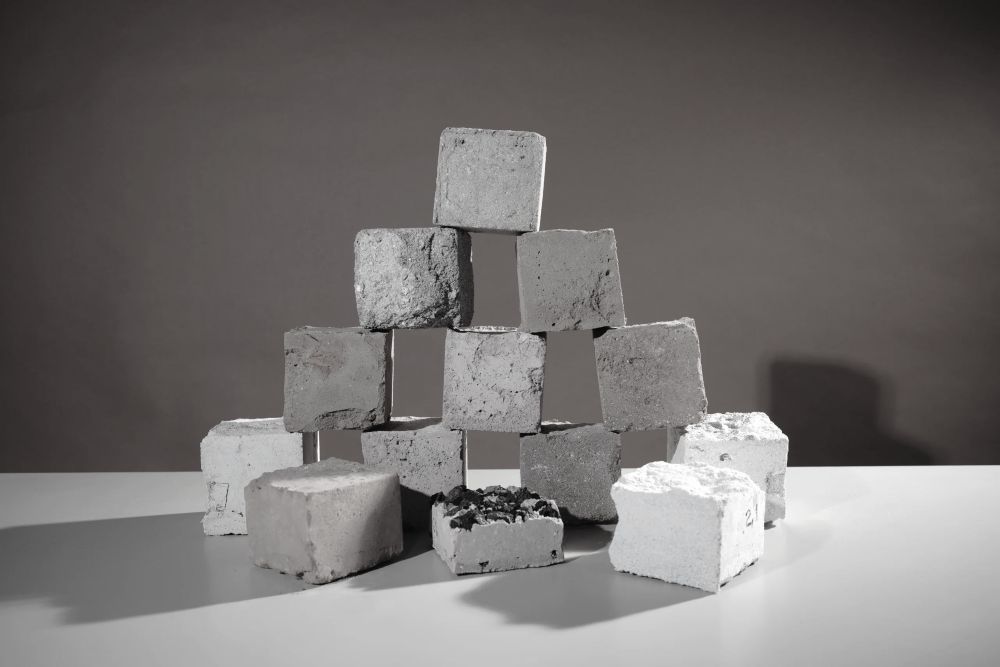

Longtemps considéré comme une pratique marginale, le réemploi des matériaux dans la construction s’affirme aujourd’hui comme un pilier essentiel de l’économie circulaire. Sous la pression des enjeux environnementaux et des contraintes constructives, il se professionnalise et s’accompagne de la structuration de filières capables de passer à l’échelle. Cette dynamique ouvre de nouvelles perspectives pour le secteur du bâtiment. Mais cette massification, souvent portée par une logique industrielle, peut-elle rester fidèle aux valeurs sociales qui ont historiquement fondé ces démarches ? Quels modèles d’organisation sociale, économique et technique permettent au réemploi de croître sans perdre son sens, ni sa portée émancipatrice ? Comment trouver le juste équilibre entre efficacité, éthique et ancrage territorial ?

Invités : Hugo Topalov (Bellastock, Paris), Michael Ghyoot (Rotor, Belgique), Joanne Boachon (Mineka, Lyon), Raphaël Bach (Matériuum, Genève)

Hugo Topalov

Hugo Topalov est architecte et ingénieur. Il œuvre au sein de Bellastock, une coopérative d’architecture active depuis 2006 dans le champ de l’économie circulaire et du réemploi des matériaux, dans laquelle il développe des activités de recherche, de maîtrise d’œuvre et de conseil. Il enseigne également à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville depuis 2020. Ses activités l’amènent régulièrement à participer à des interventions et des publications qui cherchent à nourrir le débat public, professionnel et scientifique.Michaël Ghyoot

Michaël Ghyoot est architecte et chercheur dans les domaines de l’écologie, du réemploi des matériaux et de l’architecture. En 2008 il a rejoint Rotor une association sans but lucratif bruxelloise fondée en 2005, spécialisée dans le réemploi des matériaux de construction, qui a donné lieu en 2016 à Rotor DC, une entreprise coopérative qui récupère, conditionne et vend les matériaux et éléments de construction réutilisables. A sein de Rotor, Michaël Ghyoot a porté de nombreux projets, notamment diverses publications, des accompagnements au réemploi dans le contexte de projets de rénovation, des projets de recherche, des expositions et de la sensibilisation. Il a notamment publié (avec Lionel Devlieger, Lionel Billet et André Warnier), Déconstruction et réemploi. Comment faire circuler les éléments de construction, Lausanne, EPFL Press, 2018.Joanne Boachon

Architecte de formation, engagée dans une pratique durable, elle attache une grande importance à l’humain et son environnement. Passionnée d’architecture et d’écologie, elle fonde Minéka en 2016 dans le but de mettre à disposition des matériaux de réemploi à tous les publics. Elle développe alors une forte appétence pour l’entrepreneuriat social.

Aujourd’hui, elle dirige Minéka en ayant un regard prospectif sur les futures pratiques du réemploi. elle suest co-fondatrice du réseau MATAURA et membre élue du directoire du Syndicat Professionnel des Acteurs du Réemploi de la Construction, elle co-porte les défis stimulants de Minéka et du développement global de la filière au niveau régional et national avec, toujours en ligne de mire le respect des valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.Raphaël Bach

Architecte de formation, après des expériences professionnelles aux États-Unis et en Argentine, il a poursuivi ses réflexions sur la circularité des matériaux en Suisse. En 2016, il a accompagné la déconstruction du siège du Comité international olympique, ce qui l’a amené à réfléchir aux questions de déconstruction et de réemploi. Il est aujourd’hui co-directeur de l’association Matériuum, spécialisée dans le réemploi. Il est également actif dans la recherche et l’enseignement, travaillant depuis 2019 auprès de Sébastien Marot à l’EPFL. Ses recherches sur les questions du territoire, de l’agriculture et de l’environnement ont mené à la production d’une exposition, Agriculture et architecture : prendre la clef des champs, qui a été montrée dans de multiples lieux en Europe de l’Ouest.16 octobre 2025. « Construire en terre, une autre manière de travailler ? »

Cette table-ronde s’inscrit dans un contexte de regain d’intérêt pour la construction en terre, valorisée pour ses qualités écologiques, esthétiques mais aussi sociales. Au-delà de ses performances, nous interrogerons l’imaginaire qu’il suscite et les formes contemporaines de transmission des savoir-faire : quels sont aujourd’hui les lieux de formation et comment s’y transmettent les techniques ? Nous discuterons également les conditions de travail sur les chantiers classiques et ceux mettant en œuvre la terre, souvent moins pénibles, plus inclusifs et porteurs d’une dimension sociale forte. Ces chantiers favorisent l’insertion professionnelle et accueillent une participation plus significative des femmes, dessinant ainsi les contours d’un autre modèle de construction, à la croisée des enjeux environnementaux et sociaux.

Invités : Salima Naji (Lausanne), Laetitia Fontaine (amàco et CRAterre-AE&CC-ENSAG-UGA, Grenoble), Frédérique Jonnard (Atelier Terramano, Noisy-le-Sec).

Salima Naji

Dans son ouvrage manifeste, Architectures du bien commun, éthique pour une préservation, (Genève : Métis presses, 2025 seconde édition), Salima Naji défend une architecture à dimension humaine, innovante et respectueuse des écosystèmes. Architecte DPLG, elle ancre l’architecture dans la matérialité des territoires, pour de grands projets portés par le gouvernement marocain, la revitalisation du Ksar d’Assa (2005-2011) ou encore la régénération de la forteresse d’Agadir (2017-2022), comme pour des projets plus modestes conçus avec les communautés dans l’arrière-pays. Sa pratique est doublée d’une activité scientifique dans de nombreux programmes de recherche-action internationaux qui interrogent la durabilité et la relation profonde entre les sociétés et leur environnement. Sa thèse de doctorat en anthropologie sociale a pour objet une réflexion sur l’héritage de l’institution des greniers collectifs. Elle est Chevalier des Arts et des Lettres pour l’ensemble de son parcours (2017), Global Award for sustainable architecture, 2025 (Venise), Grande médaille d’or de l’Académie d’Architecture de France en 2024 (Paris), Prix européen d’architecture Philippe Rotthier (Bruxelles).Laetitia Fontaine

Laetitia Fontaine est ingénieure matériaux (INSA Lyon) et titulaire du DSA architecture de terre. Chercheure au sein de l’équipe CRAterre de l’unité de recherche AE&CC (ENSA Grenoble – UGA) et directrice de l’atelier matières à construire (amàco), elle poursuit des recherches encourageant l’utilisation des matériaux bio-géo-sourcés dans la construction et la réhabilitation du bâti, ainsi que le développement de contenus pédagogiques et de parcours de formation liés à cette thématique. Elle a été responsable scientifique du projet amàco (IDEFI, 2012-2020), du projet RESSOURCES – Réhabilitation et construction bio-géo-sourcées (HFES, 2020-2022) et du projet amàRéno – Réhabilitation et rénovation en matériaux bio-géo-sourcés (2022-2027).

Elle est co-autrice du programme Grains de Bâtisseurs, de l’ouvrage Bâtir en terre, du grain de sable à l’architecture (éditions Belin), de l’exposition Ma terre première, pour construire demain présentée notamment à la Cité des sciences et de l’industrie et du long-métrage documentaire Toucher terre.Frédérique Jonnard

Frédérique Jonnard, gérante de l’entreprise Terramano, maçonne, architecte diplômée d’État et formatrice, enseigne les techniques de construction traditionnelles depuis 2013.

Co-fondatrice du chantier d’insertion ACI Terre de Femmes crée en 2018 et porté par le Palais de la Femme (Armée du Salut), elle a l’expérience de la gestion d’équipe et de la transmission sur chantier. Terramano est une entreprise de construction écologique spécialisée dans la maçonnerie terre crue et les enduits à l’argile fondée en 2016. Travaillant en circuit court à partir de terres locales, Terramano s’est forgé au fil des années une solide expérience en transformation de terres de site pour le bâtiment en Ile-de-France, inscrivant ainsi la circularité et la réduction des déchets et de l’empreinte carbone comme axe central de ses réalisations.23 octobre 2025. « Architecture et vulnérabilité »

Le recours à la notion de care met la vulnérabilité des sujets au cœur de la réflexion. Dans quelle mesure peut-on penser l’architecture non pas pour des vulnérabilités, mais à partir d’elles ? Et comment cette approche permet-elle de créer de nouvelles conditions, plus inclusives, du vivre ensemble ? À travers les exemples de réalisations architecturales centrées sur le soin et la santé mentale, cette quatrième table ronde visera à évaluer leur valeur et leur portée thérapeutiques et sociales. Il s’agira aussi de s’interroger sur la capacité de ces démarches à transformer durablement les pratiques de conception, en intégrant les dimensions de l’écoute, du soin et de la justice spatiale.

Invités : Lila Bonneau (Archidessa, Paris), Éric de Thoisy (Architecture et care, CNAM, Paris), Gaston Tolila (Tolila & Gilliland, Paris).

Lila Bonneau

Lila Bonneau est architecte HMONP spécialisée en « Architecture et Patrimoine » (ENSAPB) et docteure en « Architecture, Urbanisme, Paysage et Patrimoine » (Université Paris Cité – ENSAPVS). Enseignante-chercheure à l’ENSAPVS- laboratoire EVCAU, elle coordonne la chaire Archidessa « Architecture, Design, Santé ». Ses recherches portent principalement sur l’architecture et le patrimoine autour du soin et de la santé. Elle est l’auteur de l’ouvrage L’hôpital Beaujon de Clichy. L’architecture thérapeutique du XXe siècle et ses milieux (2023, Hermann), issu de sa thèse. En 2019 elle a co-fondé le collectif franc-espagnol MAÀPA, puis l’agence d’architecture MAÀPA sas.Éric de Thoisy

Éric de Thoisy est architecte et docteur en architecture. Il est l’auteur de nombreuses publications et communications sur architecture et soin et est chercheur-associé à la Chaire de Philosophie à l’Hôpital (au GHU Paris psychiatrie-neurosciences). Depuis 2020 il anime le séminaire Architecture et care, domicilié sur la péniche l’Adamant à Paris, hôpital psychiatrique de jour de Paris Centre (HPEVM). Précédemment responsable de la recherche de l’agence SCAU, il avait co-dirigé avec Cynthia Fleury le projet Soutenir, exposition et publication consacré aux relations entre ville, architecture et soin.Gaston Tolila

Gaston Tolila est architecte DPLG et ingénieur INSA. En 2011, il crée, avec Nicholas Gilliland, l’atelier d’architecture Tolila+Gilliland autour de la volonté commune d’explorer les relations entre usages et matériaux. L’atelier interroge les méthodes constructives comme premier levier dans la réduction de l’impact environnemental des constructions, en privilégiant les matériaux naturels, bio et géo-sourcés. Leur travail a été récompensé par le prix d’Architecture du Moniteur pour la Première Œuvre en 2012, et deux années de suite par le Prix de l’Équerre d’Argent, catégorie Lieux d’Activité en 2023 et catégorie Habitat en 2024. Depuis 2024, il a entamé un travail de recherche sur le thème « Architecture et psychiatrie ».biographie des organisateurs

Philippe Simay

Philippe Simay est maître de conférences en philosophie à l’École d’architecture de Paris-Belleville et chercheur au laboratoire Ipraus. Il est co-fondateur de la revue Métropolitiques.eu et anime également la série documentaire Habiter le monde sur la chaine ARTE. Ses travaux portent sur les enjeux éthiques et politiques de l’éco-construction. Derniers ouvrages parus : La Ferme du rail : pour une ville écologique et solidaire (avec Clara Simay, Actes Sud, 2021) et Bâtir avec ce qui reste. Quelles ressources pour sortir de l’extractivisme ? (Terre urbaine, 2024).Elisabeth Essaïan

Élisabeth Essaïan est architecte dplg, docteure en architecture, maîtresse de conférences en tpcau à l’Énsa de Paris–Belleville et chercheure au laboratoire Ipraus. Après un diplôme, puis une exposition, consacrés aux conflits et formes mémoriels du village martyr d’Oradour-sur-Glane, ses travaux de recherche ont porté sur l’architecture et l’urbanisme soviétique de la période stalinienne, dont l’ouvrage Le prolétariat ne se promène pas nu. Moscou en projets (Parenthèses, 2021). Elle co-dirige avec Laetitia Overney et Stéphanie Dadour, la plateforme Architecture et précarités et est co-commissaire (avec Mathilde Leloup) de l’exposition Patrimoines en résistance. D’Afghanistan à l’Ukraine (Cité de l’architecture et du patrimoine, à partir de mai 2026).Vincent Guimas est formé en droit et management des entreprises culturelles, en programmation urbaine et architecturale (DPRAUG). Il a cofondé plusieurs lieux et festivals, dont La Nouvelle Fabrique et Les Arts Codés (lesartscodes.com). Directeur de l’agence Ars Longa (arslonga.fr) et chef de projet de GreenKommon (greenkommon.eu), il développe des approches innovantes autour de la transition culturelle et énergétique. Son expertise sur les programmes européens (Europe Creative, Horizon Europe, DUT, CERV…) s’incarne dans des projets de recherche-action tels que CENTRINNO, Distributed Design, PENCE ou Co-PED. Enseignant pendant 7 ans au sein du campus Alliance ARTEM (réunion de 3 écoles : ingénierie, design, management), il a conçu et animé le cours ACDC Anticipation et Création pour un Design Circulaire, explorant de nouvelles stratégies de collaboration entre disciplines.

copyright photo : metalab