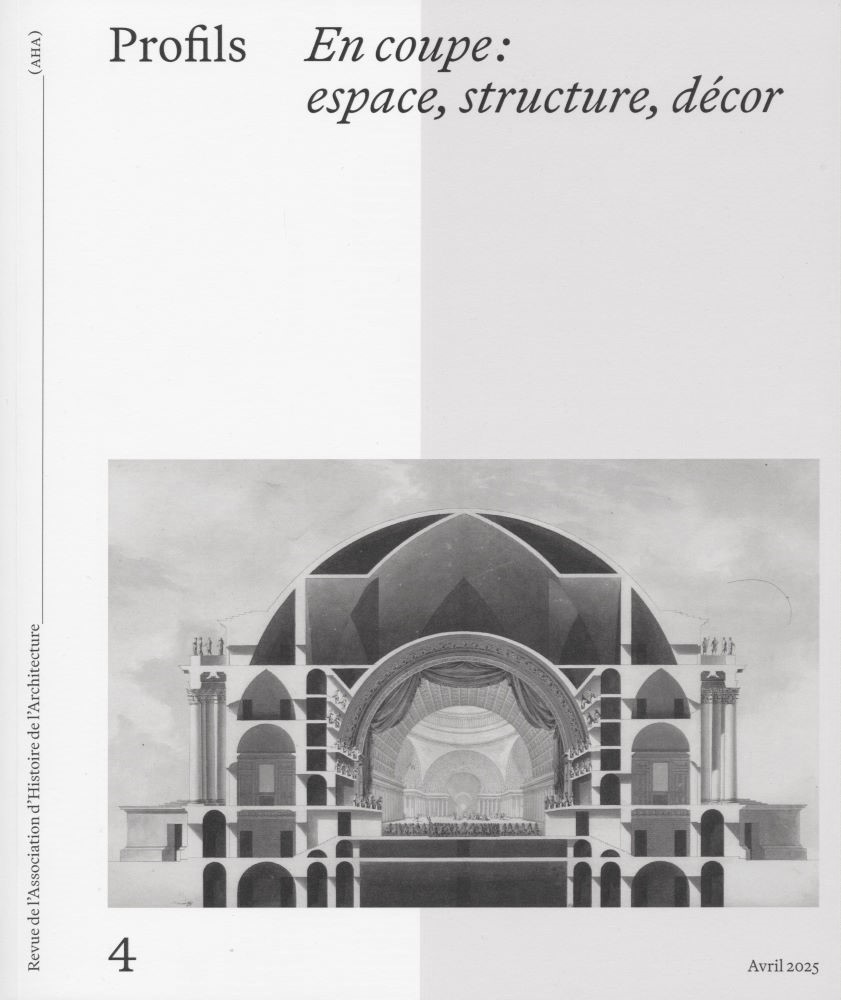

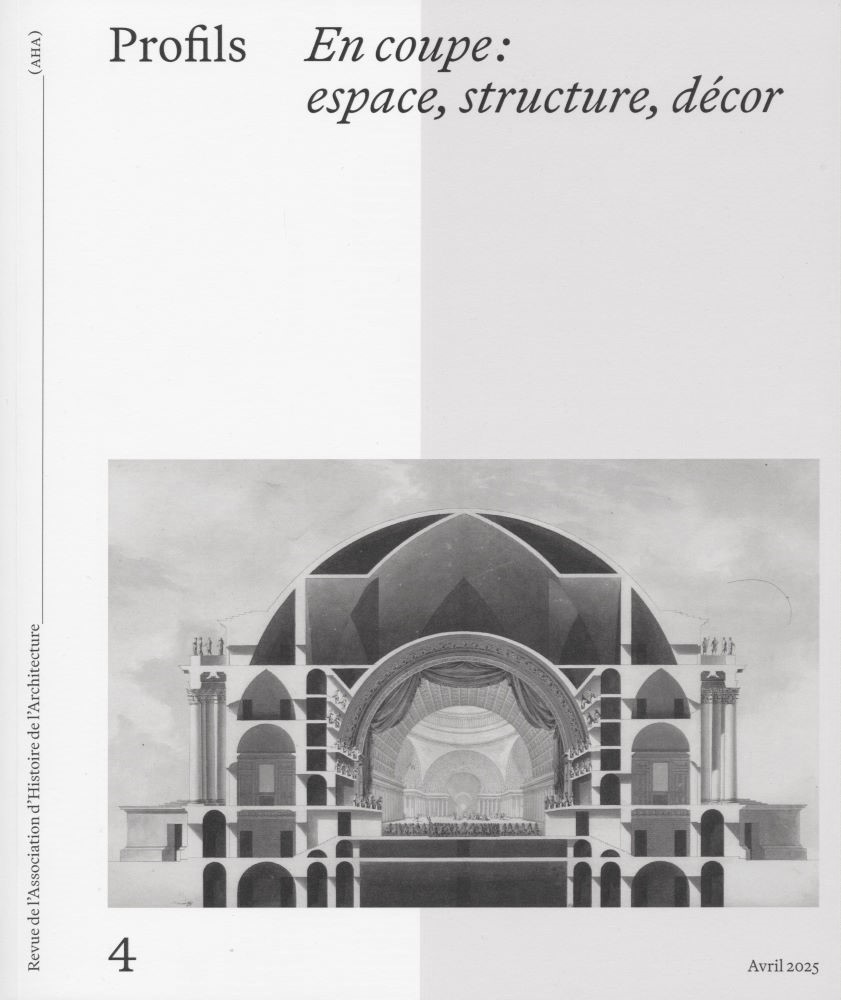

lancement du numéro 4 de la revue Profils

jeudi 05 juin 2025 à 17h30 au centre de recherche documentaire de l’unité de recherche Ipraus, Énsa de Paris-Belleville, Bâtiment B, 3ème étage. Possibilité de suivre à distance via zoom : https://eu01web.zoom.us/j/62153731153

Cette rencontre publique sera suivie d’un cocktail vous permettant de prolonger la discussion dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Lancement du numéro 4 de la revue Profils (Revue de l’Association d’Histoire de l’Architecture) dont le dossier est « En coupe : espace, structure, décor », avec les intervenants Jean-Philippe Garric (architecte) et Estelle Thibault (architecte), Camille Bidaud (architecte) et Camille Napolitano (docteure en histoire de l’art) et le discutant Lionel Engrand (architecte). Cristiana Mazzoni (co-directrice de l’unité de recherche Ipraus) fera une présentation des intervenants.

programme

– Introduction de Cristiana Mazzoni

– Présentation de l’AHA (Association d’Histoire de l’Architecture) et de sa revue « Profils » par Camille Bidaud et Camille Napolitano

– Présentation du dossier par Jean-Philippe Garric et Estelle Thibault

– Commentaire de Lionel Engrand

– Discussion avec la salle

présentation

Des trois modes de représentation –plan, coupe, élévation– qui font aujourd’hui système pour décrire graphiquement l’architecture, la coupe apparaît comme le plus abstrait, voir le plus hermétique pour les non-spécialistes. Elle s’avère néanmoins indispensable pour décrire et comprendre la configuration des espaces intérieurs, l’anatomie constructive et les détails ou encore l’insertion dans la topographie et le paysage. Mais en fut-il toujours ainsi ?

Le dossier du numéro 4 de Profils rassemble des enquêtes qui interrogent dans le temps long la diversité des sections verticales en tant qu’opérations figuratives. Les articles s’intéressent à l’indétermination des termes visant à les désigner (scénographie, sciagraphie, sciographie, profil…) aux rôles multiples qu’elles ont assumé dans la conception ou la communication du projet architectural. En examinant attentivement certaines de ces coupes et les discours qui les ont accompagnées, les contributions montrent qu’elles ont pu servir à décrire la matérialité du bâti, à détailler les élévations intérieures, à scénariser les parcours, à maîtriser les relations visuelles et les effets spatiaux ou encore à organiser la superposition des programmes. Elles révèlent des dispositifs invisibles, qu’il s’agisse des équipements techniques ou des infrastructures du sol et du sous-sol et permettent de comprendre un processus de genèse du projet insaisissable à partir des seuls plans. Instrument privilégié de l’économie du projet et de sa rationalisation, la coupe fut aussi un dispositif figuratif où s’exercèrent les jeux de concurrence et de complémentarité entre le graphisme de l’architecte et les effets du peintre.